フルマラソンにおける「30kmの壁」という言葉を聞いたことはありますか?フルマラソンにおいて「30kmの壁」という言葉があり、30km付近を境に走るペースがガクンと落ちてしまうことを多くのランナーが経験しており、「30kmの壁」と呼ばれています。「30kmの壁」はどのレベルのランナーにおいても言えることであり、「30kmの壁」を克服できるかどうかでフルマラソンタイムの結果は大きく変わってきます。

なぜ、30km付近を境目に走るペースが落ちてしまうのでしょうか?

この記事ではフルマラソンにおける「30kmの壁」について正体と克服・対策方法を科学的に解説していきます。

目標タイムで完走出来るように参考にしてみて下さい!

フルマラソンにおける30kmの壁とは?

フルマラソンの「30kmの壁」とは、フルマラソンの距離(42.195km)の中で、多くのランナーが30km前後を過ぎるころに急激なペースダウンや強い疲労感、足の重さなどを感じる現象を指します。

この「30kmの壁」は初心者・経験者問わず起こりうるため、マラソン界ではよく知られています。30km前後で失速する理由としてエネルギーが枯渇することが大きな原因であり、エネルギー切れによりガス欠状態となり身体が動かなくなります。

特に、前半に自身の走る能力に対して速いペースで走るとエネルギー消費が大きく、後半でエネルギーが枯渇し失速しやすくなるため前半は走るペースを抑えることが大切であると言われています。

30kmの壁の正体

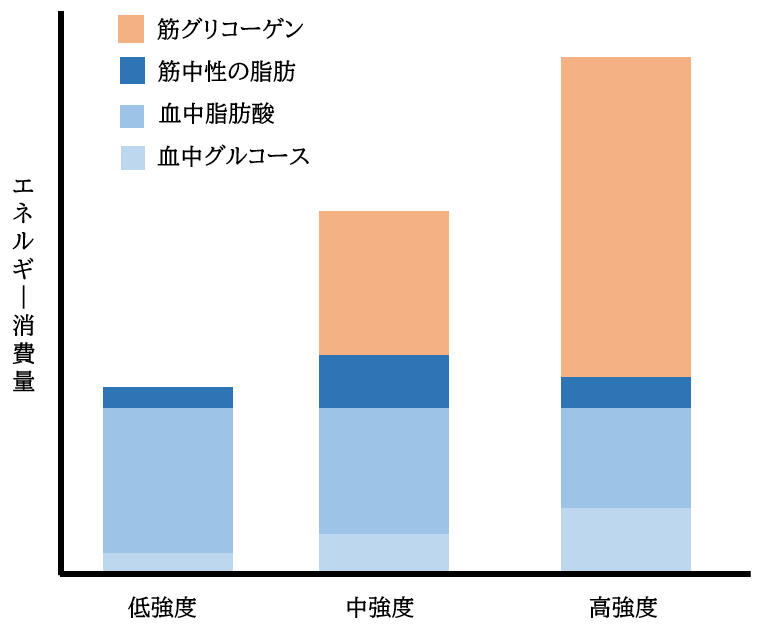

運動とエネルギー消費の割合として、低強度の運動では筋肉内のグリコーゲン(筋肉内の糖質エネルギー)は温存され、主に脂肪をエネルギーとして消費していることが分かります。しかし、運動強度が上がってくると脂肪の消費エネルギーは変わらず、筋肉内のグリコーゲンを消費するようになります。

マラソンで当てはめると、ハイペースで走るほど、筋肉内のグリコーゲンを消費していくということです。

体内の糖質を使い切る

フルマラソンで消費するカロリーはおよそ2500~3000kcalと言われており、体内に蓄積出来る糖質エネルギーは約1500~2000kcalであり、フルマラソンを速いペースで走り続けて完走するには足りません。

30km前後で体内の糖質エネルギーが枯渇してしまうため、速いペースを維持することができず後半に失速してしまいます。

水分・ミネラルの不足

走りづづけると汗により水分やナトリウム・カリウムなどのミネラルが失われていきます。

汗により水分が失われていき補給が不十分であると、レース後半で血液の粘度が上がっていき酸素や栄養の運搬効率が低下します。その結果、筋肉へのエネルギー供給が滞り、乳酸などの疲労物質が生成され、筋線維の収縮が鈍くなっていき、足が重たくなっていきます。

また、ミネラル(ナトリウム、カリウムなど)が喪失していくと、筋線維の収縮に影響し、痙攣や足の重さを引き起こします。

筋線維の損傷

走ることで筋線維は少しずつ損傷していきます。通常、損傷した筋線維は栄養を補給し休むことで回復しますが、マラソンでは走り続けるため、筋線維は損傷し続けていきます。

マラソンの後半では筋線維が損傷していっているため、走りづづけると足の重さや痛みを感じる方も多いと思われます。

精神的・脳疲労

走るペースを維持するには集中力を維持することも必要です。しかし、集中力を維持するだけでも脳ではブドウ糖エネルギーを消費し続けるため、脳内のブドウ糖エネルギーが枯渇すると集中力が切れてしまいます。

脳疲労・精神的な疲労により集中力が維持出来なくなると、自然と走るペースが落ちるため、レース後半で失速する要因となってしまいます。

30kmの壁の克服・対策方法

「30kmの壁」を克服するには「1.普段のトレーニング」・「2.レース前のエネルギー補給」・「3.レース本番の工夫」が必要不可欠です。普段のトレーニングからレース前のエネルギー補給・レース本番の工夫と順番にお伝えしていきます。

速いペースの練習を取り入れる

「30kmの壁」の一番の原因は自身の能力以上のペースで走ってしまうことにあります。走るペースが速い程、糖質の消費量も増えて乳酸が蓄積していき、糖質エネルギー枯渇と乳酸の蓄積により足が重たくなってきます。フルマラソンの目標タイムから逆算し、終始同じペースで走ろうとしても、その走るペースを最後まで維持する力がないとレース後半で失速してしまいます。

そのため、レース本番でも本番に近いペースで走り続け、そのペースを維持する能力が必要になります。フルマラソン本番のペースで走る練習を取り入れるランナーは多いですが、フルマラソンで最後までペースを維持するためにマラソンペースに加えて閾値走を取り入れることが推奨されています。閾値走は乳酸が蓄積するギリギリのペースで走る練習をいい、閾値走を行うことで乳酸を処理する能力が高まり、乳酸を走るためのエネルギーとして消費できるため徐々に速いペースが楽になっていきます。また、速いペースに慣れると、そのペースを維持するための精神力も身に付き、マラソン後半の精神的な疲労による失速を予防することが期待出来ます。

ロング走を取り入れる

多くの経験者ランナーは練習で30km走を取り入れています。最初はゆっくりでもいいので、30kmまたは3時間走り続ける練習を取り入れることで、動き続ける持久力・精神力を養っていきます。

ダニエルズのランニングフォーミュラーではゆっくりでも長い距離・時間を走り続けることで、ケガに対する耐性をつくる、心筋を強化する、血液の運搬能を改善する、筋繊維をランニングに有利な性質に導く効果があると言われておりフルマラソンに必要な能力を高めてくれます。

さらに、走る時間を増やすことは走ろうと思えば長い時間走り続けられる、という自信を高めることも出来ます。

カーボローディング(糖質をしっかり補給する)

フルマラソンで速いペースを維持し続けるためには身体に糖質エネルギーをいかに蓄えておくかが大切です。長時間走るために必要なエネルギーを体内に蓄えるための食事法をカーボローディングと呼びます。

カーボローディングは、トレーニングで筋肉や肝臓のグリコーゲン量を低下させて、高糖質食に切り替えると、身体はエネルギー源が少なくなっている筋肉と肝臓により多くのエネルギー源を確保しておこうと活性化します。レース本番前のグリコーゲンの消費~高糖質の摂取を繰り返すことで身体はエネルギー枯渇に適応し、より多くの糖質エネルギーを蓄えようと適応していくわけです。

そして、レース本番の数日前から高糖質食に切り替えることで肝臓・筋肉に糖質エネルギーを蓄積しレース本番でもペースを維持しやすくなります。

レース中にエネルギー補給をする

フルマラソンのペースを維持するためにレース中のエネルギー補給は非常に大切です。特に糖質・タンパク質(アミノ酸)の摂取は走り続けるためのエネルギー補給として欠かせません。糖質・タンパク質(アミノ酸)を補給出来るように、バナナやスポーツ羊羹・アミノ酸サプリ・エナジージェルなどを用意しておき、出来れば失われたミネラル・ビタミンを補給出来るように塩分タブレットなども用意しておくと走るペースを維持しやすくなります。

バナナやエナジージェルは糖質補給に即効性があり、補給食として多くのランナーが準備しています。また、アミノ酸やクエン酸・ミネラルなどが配合された補給食は、疲労回復や足が攣り防止に繋がります。

【必見】マラソンのオススメ補給食7選と補給食が必要な理由とは?

【初心者へ】レース前・レース中にオススメの補給食と理由を解説!

ペース配分を意識する

走り始めは自然と走るペースが速くなりがちです。レース前半でペースが速いと糖質エネルギーの消費が大きく、レース後半で失速する要因となってしまいます。レース後半でもペースを維持するために、前半はペースを抑えることが大切です。特に最初の5㎞から10kmはウォーミングアップのつもりで走るくらいでちょうどいいです。

最初はゆっくり走り糖質エネルギーを温存し脂質エネルギーで走ることで、レース後半で糖質エネルギーを消費することでペース維持・アップすることが出来ます。

目標タイムを設定してフルマラソンを走る方にとって、最初ゆっくり走ることは勇気がいりますが、最初は抑え目に走ることが成功のカギです。日頃の練習からゆっくりペースから入り、徐々にペースを上げていく練習を取り入れるとレース本番でもペース管理がしやすくなります。

30キロの壁を克服するオススメ書籍

| 30キロ過ぎで一番速く走るマラソン サブ4・サブ3を達成する練習法 (角川SSC新書) 新品価格 |

【風を切る日々!】

【風を切る日々!】