フルマラソンの完走やタイム結果にこだわるのであれば、ランニングピッチの知識は欠かせません。ランニングピッチの知識を得ることで走行効率を高めたり、故障の予防などに繋がります。

この記事では「ランニングピッチとは何か?」・「ピッチ走法」・「ピッチ数を上げるコツ」などについてお伝えしていきます。

ランニングピッチについて知ることで、一段階上のランナーになることが出来るはずです。

参考にしてみて下さい!

ランニングピッチとは足の回転の速さ

ランニングピッチとは、1分間に両足が地面に着地する回数のことを言います。

つまり、ランニングピッチは「足の回転の速さ」を指すものであり、走る際の地面との接触頻度・時間を表す指標です。

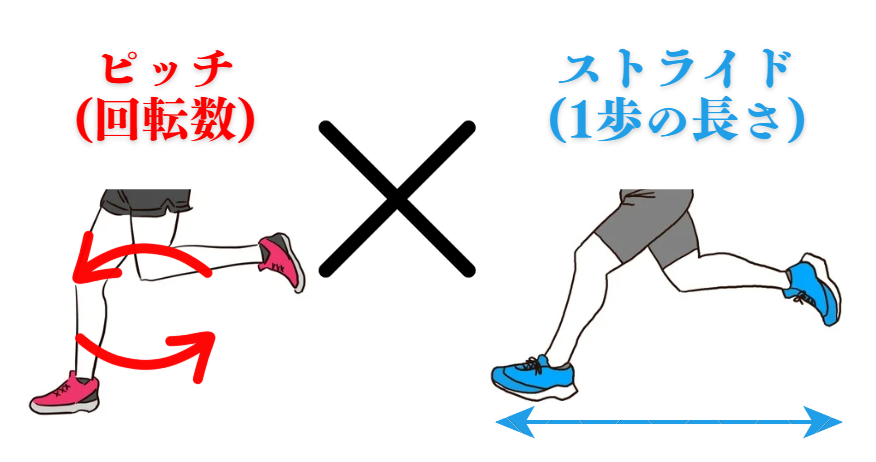

走るペースはストライド×ピッチ数

走るペースはピッチ数(回転数)×ストライド(1歩の長さ)で決まります。走るペースを上げるには「ピッチ数を増やす」または「ストライドを長くする」のどちらかになります。

走るペースを速くするにはピッチ数とストライドのどちらを伸ばしたいいのかと疑問に持つ方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、「ピッチ数を伸ばした方が良い」「ストライドを伸ばした方が良い」という単純な話ではなく、バランスが大切です。

では最適なピッチ数とはどれくらいなのでしょうか?

最適なピッチ数とは?

マラソンタイムのベストを出す時のピッチ数はどれくらいなのでしょうか?

よくマラソンにおける最適なピッチ数は170~180bpmだとよく言われています。しかし、本当にそうでしょうか?

例えば身長が190cmの人と150cmの人では、足の長さが異なります。最適なピッチ数が決まっているのであれば、マラソンというスポーツは足が長い・身長が高い方が有利ということになります。しかし、マラソンで結果を出している人は身長が高い人ばかりということはないはずです。

身長などの体格が異なれば、最適なピッチ数もそれぞれだということです。走りが速い人のピッチ数を真似しても、そのピッチ数があなたにとって最適とは限りません。

では、どのようにすればよいのでしょうか?

ピッチは意識して無理に上げるものではなく、自然に上がっていくものです。

走っている時に意識して無理にピッチ数を上げようとするのではなく、ピッチを上げるための動きづくりとトレーニングで自然と上がっていくものです。

自然な走りが1番ですので、マラソン本番ではピッチ数をあまりにも気にしすぎないことを強くお勧めします。

ピッチ走法とは回転数を上げる走り方

ピッチ走法とは、簡単に言えば足の回転数を上げる走り方です。ピッチ数を上げる動きづくり・トレーニングを積むことでピッチ数を上げることが出来ます。

ではピッチ走法で走るメリットはなんなのでしょうか?

ピッチ走法のメリット

筋肉の負担が少ない

ピッチ走法を行うと、身体の上下運動が小さくなるため着地時の衝撃が少なくなります。着地の衝撃を吸収するための筋肉の負担も減る為、最後までペースを維持しやすくなります。また、ピッチ走法は着地または蹴りだしが身体の重心位置から遠くなり過ぎることを防ぐことからも筋肉の負担を減らすことに繋がります。

ピッチ走法は比較的筋肉を温存しやすい走法であるためペースを維持しやすくなります。

故障のリスクが減る

ピッチ走法は筋肉の負担だけでなく、関節の負担も減らすことが出来るため、関節の故障のリスクを減らすことが出来ます。

特に初心者ランナーは走り続けるための筋力が十分でない可能性もあるため、故障を防ぐためにもピッチ走法は理にかなった走法とも言えます。

上り坂で温存できる

上り坂は平坦な道と比べて筋肉の負担が一気に増加します。筋肉の負担が増えるため、無酸素運動の割合が増えてしまい、ペースを調整し温存していた筋肉内のグリコーゲンが使われるようになります。このグリコーゲンの使用量が多いとレース後半で失速しペースを維持出来なくなります。

そのため、上り坂では筋肉の負担を出来る限り減らし、最後までペースを維持するためにピッチ走法で走ることが推奨されています。

【坂が苦手な方へ】マラソンの坂道の走り方のコツ・トレーニング方法

ピッチ数を上げる走り方

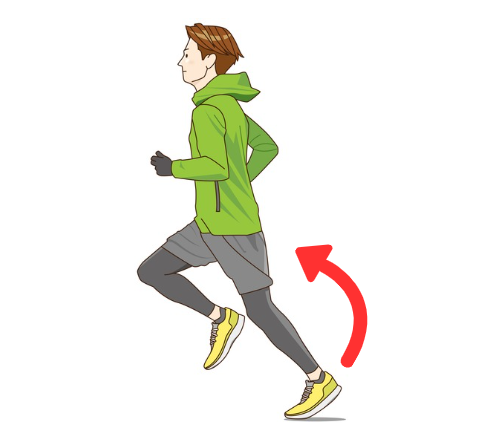

お尻に向かってかかとを引き付ける

ピッチの上げ方として、かかとをお尻に引き付ける動作を意識してランニングをするという方法があります。かかとをお尻に引き付けるように走ることで、自然と膝が曲がるようになり、より少ない力で足の回転を増やすことが出来るようになると言われています。

肘を曲げてみる

足の回転と腕振りの回転は同じになります。そのため、ピッチを速くするコツは、腕振りを速くするということです。

肘を伸ばしていると速く腕振りが出来ないため、肘を曲げて腕振りを速くしてみましょう!また、ピッチ走法ではリズムが大切であり、腕振りに合わせて呼吸のリズムを速めるとピッチが上がります。

ランナーにオススメの参考書籍

| ダニエルズのランニング・フォーミュラ 第4版 [ ジャック・ダニエルズ ] 価格:2420円 |

最新のランニング・トレーニング本であり、体力向上やレース結果にこだわりたい人にトレーニング理論とプログラムを提供します。中距離の800mからフルマラソン、トライアスロンまで持久系スポーツを幅広く対応し効率的なトレーニングを知ることが出来ます。VDOTにより自身の能力や目標に対してどのような練習をすれば良いのか分かりやすく、多くのランナーのバイブルになっています。

| もっと楽にもっと速く がんばらないランニング [ 三津家 貴也 ] 価格:1650円 |

筑波大でランニングの研究をしている著者が、楽に走るためのフォームやウォーミングなど独自のテクニックを紹介している書籍です。記録にこだわるランナー向けに新しいランニングの知識を提供し、ランニングの視野を広げてくれる書籍といえます。速く・楽に走るためのテクニックの参考になると思います。

| マンガでわかる 新しいランニング入門(池田書店)【電子書籍】[ 中野ジェームズ修一 ] 価格:950円 |

初心者ランナーが正しいフォームで走り、ダイエットを成功させる基本を解説しています。ダイエット目的としていますが、30代女性ランナーが指導を受けながら成長するストーリーを通じて、フォーム・トレーニング方法、セルフケアを学ぶことが出来ます。初フルマラソンに挑む初心者ランナーや故障に挑むランナーの事例も紹介され、特に初心者ランナー向けの内容になっています。漫画とイラストを使い、事前知識のないランナーでも分かりやすいため、最初の1冊目として参考にしてみてはどうでしょうか?

【風を切る日々!】

【風を切る日々!】